Hinweis zu Batterien

Inhaltsverzeichnis

Richtige Nutzung von Akkus

Immer mit vollgeladenen Batterien hinausfahren

Jeder Ausflug sollte mit einer vollgeladenen Batterie beginnen. Dazu sollte während der Saison jede Gelegenheit genutzt werden, sie wieder aufzuladen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, den Akku nach jedem Angelausflug oder Törn wieder an das Ladegerät anzuschließen.

Auch wenn eine Batterie nicht an Verbraucher angeschlossen ist, entlädt sie sich selbst, sodass die Ladung sich nach und nach verringert. Diese Selbstentladung geschieht durch Nebenreaktionen oder interne Kurzschlüsse im Akku, die zum Stromverbrauch in geringen Mengen führen. Um also eine Tiefentladung der Batterie zu verhindern, sollte sie unmittelbar nach jedem Einsatz wieder vollgeladen werden.

Es empfiehlt sich, die Batterie länger als zwölf Stunden über ein entsprechend starkes Automatikladegerät anzuschließen, sodass der Ladezustand nach der Vollladung erhalten bleibt. Als Alternative eignen sich auch Solarpaneele, sofern sie mehr Ladestrom liefert, als zum Ausgleich der Selbstentladung notwendig ist.

Vor jeder Einlagerung sollte die Batterie vollgeladen werden. Bei längeren Standzeiten wie etwa einer Winterpause empfiehlt sich zusätzlich, den Pluspol abzuklemmen, damit keine „stillen“ Verbraucher (Uhren, LEDs, Kontrolllichter u.a.) den Akku entladen. Zusätzlich sollte die Spannung in regelmäßigem Abstand geprüft werden. Es empfiehlt sich für längere Standzeiten jedoch, ein Ladegerät mit Erhaltungsladung zu verwenden, an der die Batterie konstant angeschlossen bleiben kann.

Anders verhält es sich bei Lithiumbatterien: Diese sollten mit einem Ladezustand von 50 % gelagert werden.

Bei Parallel- und Serienschaltungen von Batterien gilt übrigens, „sortenrein“ zu bleiben. Lithiumbatterien werden nur mit Lithiumbatterien geschaltet, Bleibatterien nur mit Bleibatterien. Weitere Informationen zur Batterieschaltung findest du unten.

Elektromotoren nicht mit NMC-Lithiumbatterien verwenden

Elektro-Bootsmotoren funktionieren mit allen zyklenfesten Bleibatterien. Bei Verwendung von Lithiumbatterien oder allen Batterien, die die unten gelisteten Ladeschlussspannungen überschreiten, erlischt die Gewährleistung:

| 12V-Batterien | >14,7 V |

| 24V-Batterien | >29,4 V |

| 36V-Batterien | 44,1 V |

Nur Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) sind für den Betrieb von Elektromotoren geeignet

Batterien niemals tiefentladen!

Sinkt die Spannung während der Selbstentladung unter die Entladeschlussspannung ab, beginnt die Tiefentladung. Die Batterieplatten beginnen zu sulfatieren und Kristalle lagern sich darauf ab. Das führt zu irreparablen Schäden bis hin zum Totalschaden der Batterie. Um das zu verhindern, muss eine Bleibatterie ab einer Spannung von 11,2–11,5 V wiederaufgeladen werden. Fällt die Spannung auf 10,5 V oder weniger, führt das zum irreparablen Ausfall der Batterie – auch bei erstmaliger Nutzung –, sodass sie nicht mehr aufgeladen, sondern nur noch entsorgt werden kann.

Darüber hinaus können tiefentladene Akkus gefrieren und dürfen nicht mehr geladen werden, wenn das geschehen ist. Grund dafür ist, dass durch Frost Haarrisse in den Platten entstehen und den Akku damit irreparabel beschädigen. In einem solchen Fall bleibt nichts anderes übrig, als die Batterie gegen eine neue auszutauschen.

Bei älteren Akkumodellen bildet sich Schlamm am Boden, die zum Kurzschluss der Platten und somit zu einem plötzlichen Batterieausfall führen – auch wenn die Batterieprüfung kurz zuvor einwandfreie Ergebnisse geliefert hat.

Nicht nur die unsachgemäße Lagerung der Batterien führt zur Tiefentladung. Weitere Ursachen können unter anderem unzureichende Ladezeit, ein defektes oder ungeeignetes Ladegerät (siehe Kennlinie), zu viele oder nachträglich eingesetzte elektrische Verbraucher sein.

Aber auch ausgeschaltete Verbraucher und „stille“ Verbraucher, die wenige Milliampere Strom benötigen, entladen eine Batterie tief. Folgendes Beispiel illustriert die Gefahr: Stille Verbraucher können eine Stromaufnahme von ca. 55 Milliampere haben. Das bedeutet, dass an einem Tag ca. 1,32 Ah aus der Batterie entnommen werden. Eine vollgeladene 75Ah-Batterie ist somit nach rund zwei Monaten restlos entladen. Das kann z.B. ein Echolot im Sleep-Modus sein, das noch nicht vollständig ausgeschaltet wurde.

Im tiefentladenen Zustand verlieren die Batterieelektroden zumindest teilweise ihre stromleitenden Eigenschaften, wodurch eine Wiederaufladung nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist. Dies trifft bei Batterien mit flüssiger Säure bereits nach ca. einem Tag, bei GEL-Akkus oder Batterien mit Glasfiberseparatoren nach ca. 3–4 Wochen zu.

Als Folge einer solchen Schädigung kann nach eventueller Wiederaufladung nur noch ein Bruchteil der theoretisch entnehmbaren Kapazität wieder entnommen werden – falls die Batterie nicht bereits durch einen Kurzschluss in einer der Batteriezellen zerstört ist.

Die Tiefentladung schadet nicht nur der Batterie, sondern auch den angeschlossenen Verbrauchern. Ein Sofortausfall des Akkus kann bewirken, dass einige elektrische Geräte nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

Der Einsatz von Batterien im Motorraum ist zu vermeiden. Ab ca. 50 °C nimmt eine Batterie wenig bis keine Ladung mehr an Das führt dazu, dass sie sich durch Einsatz von Verbrauchern tiefentlädt. Sollte sie dennoch im Motorraum Einsatz finden, ist eine laufende Kontrolle durch Voltmeter sehr empfehlenswert.

So prüfst du den Ladezustand der Batterie

Je nach Batterietyp verfügt der Akku über einen integrierten Indikator, der den aktuellen Ladezustand (auch SOC für State of Charge) anzeigt. Bei Lithiumbatterien wird keine Anzeige für den Ladezustand benötigt, da deren Batterie-Management-System (BMS) eine Tiefentladung verhindert.

Bei verschlossenen Bleibatterien ohne einen Indikator lässt sich der Ladezustand feststellen, indem die Spannung gemessen wird. Bei älteren Batteriemodellen wie Blei-Säure-Batterien lässt er sich dagegen mit einem Säureheber feststellen.

| Ermittlung des Ladezustandes mit einem Säureheber (gemessen bei 25 °C) | |

|

Volle Batterie |

1,28 kg/l Säuredichte |

|

Halbvolle Batterie |

1,20 kg/l Säuredichte |

|

Leere Batterie |

1,10 kg/l Säuredichte |

| Ermittlung des Ladezustandes durch Spannungsmessung (bei 25 °C) | |

| Volle Batterie | 12,7 Volt (100 %) |

| Halbvolle Batterie | 12,3 Volt (50 %) |

| ¼ volle Batterie | 12,1 Volt (25 %) |

| Tiefentladene Batterie | unter 10,0 Volt |

Werden Spannungsmessungen an 24-Volt-Anlagen vorgenommen, gelten die doppelten Werte. Um genaue Daten zu erhalten, sollte vor einer Spannungsmessung die Batterie über einen längeren Zeitraum nicht beansprucht worden sein. (ca. 10–12 Stunden)

Wartung von Batterien

Gewisse Batterien bestimmter Typen bedürfen einer regelmäßigen Wartung. Der Säurestand muss regelmäßig kontrolliert und unter Umständen Korrosion an den Batteriepolen entfernt werden.

Im Laufe der Zeit haben Hersteller jedoch wartungsfreie und absolut wartungsfreie Batterien entwickelt, die diese lästige Arbeit hinfällig machen.

Bei wartungsfreien Batterien wurde der Säurestand der Lebensdauer des Akkus angepasst, sodass er nicht mehr alle zwei bis drei Monate geprüft werden muss. Dennoch bleibt es notwendig, den Säurestand einmal im Jahr zu kontrollieren und unter Umständen destilliertes Wasser nachzufüllen.

Bei absolut wartungsfreien Batterien muss das nicht mehr erfolgen, weswegen sie komplett verschlossen sind. Der Säurestand muss nicht mehr kontrolliert, destilliertes Wasser nicht mehr nachgefüllt und Pole nicht mehr eingefettet werden. Allerdings findet die Selbstentladung sowohl bei wartungsfreien als auch absolut wartungsfreien Batterien statt.

Blei- vs. Lithiumbatterien: Zwei Arten, unzählige Typen

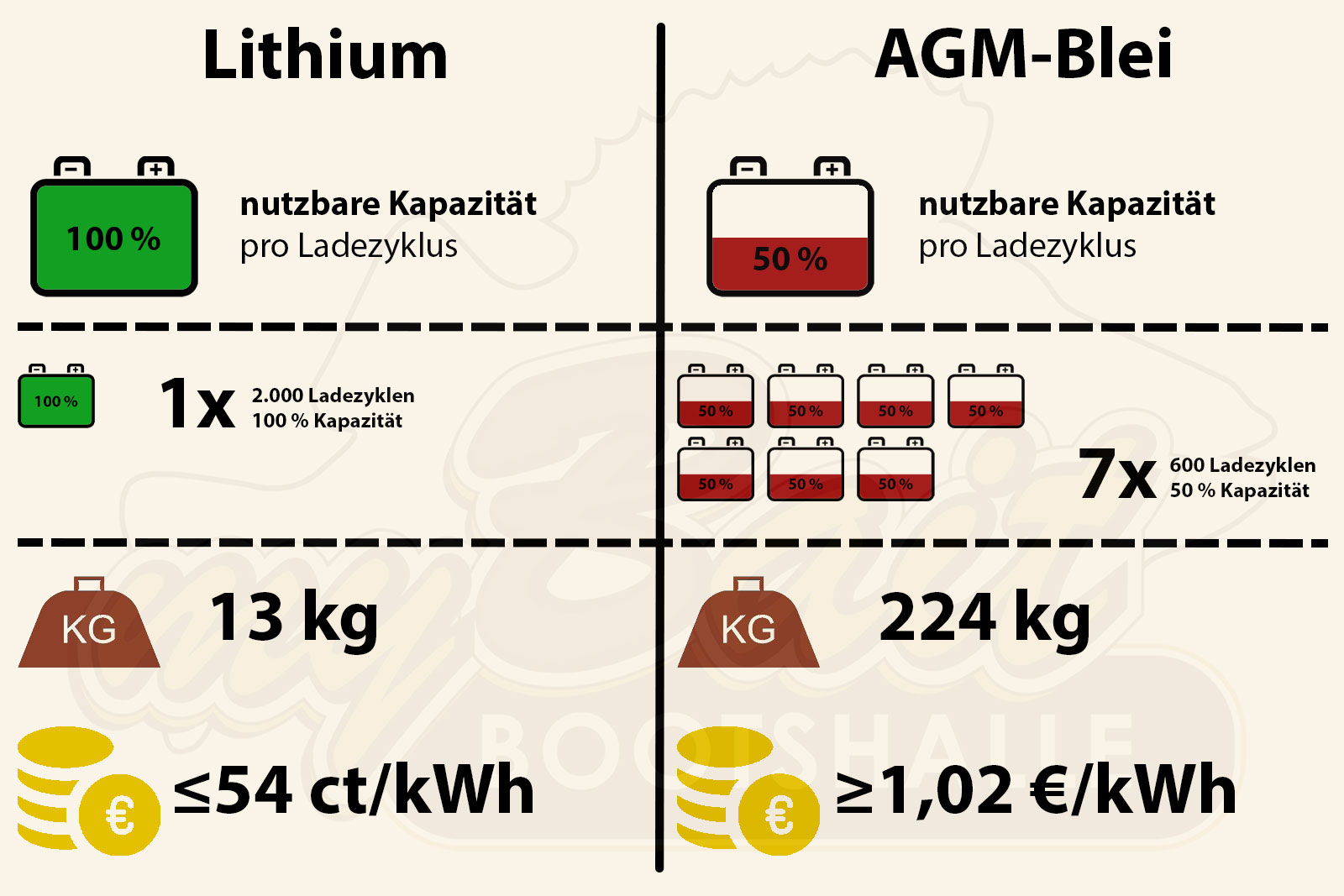

Wichtige Referenzwerte für die Qualität einer Batterie sind die Lebensdauer und die nutzbare Kapazität, die je nach Art und Typ sehr voneinander variieren.

Die Lebensdauer wird durch die Anzahl an Ladezyklen angegeben. Ein Ladezyklus bezeichnet das Laden und Entladen einer Batterie. Ein vollständiger Ladezyklus liegt dann vor, wenn eine Batterie bis zur Entlade-Endspannung entladen und wieder aufgeladen wurde, weswegen dann auch von einem hundertprozentigen Ladezyklus gesprochen wird. Ist nur die Hälfte der nutzbaren Kapazität entladen, liegt nach dem anschließenden Vollladen der Batterie ein 50-prozentiger, also halber Ladezyklus vor.

Die nutzbare Kapazität meint den verwendbaren Anteil der gespeicherten Ladungsmenge, die oft als Nennkapazität in Ampere pro Stunde (Ah) angegeben wird.

„Nasse“ und „trockene“ Bleibatterien

Der Bleiakku zählt zur ältesten Batterieart. Darum verwundert es nicht, dass sich bin in die Gegenwart unzählige Typen entwickelt haben, die in die Gruppen „nasse“ Batterie und „trockene“ Batterie unterteilt werden können.

Eine sog. nasse Bleibatterie enthält eine flüssige Lösung, die sich durch Gasungen verringert. Darum muss Säureverlust ausgeglichen werden, indem destilliertes Wasser in regelmäßigen Wartungsintervallen nachgefüllt wird. Nasse Batterien sind zum Beispiel Blei-Säure-Batterien und Blei-Kalzium-Batterien.

In den sog. trockenen Batterien wird der Elektrolyt in Gelkissen oder ein Vlies eingebunden. Aufgrund ihrer verschlossenen Gehäuse sind sie im Gegensatz zu den nassen Batterien auslaufsicher, weswegen sie auch schräg und waagerecht aufgestellt werden können. Trockene Batterien sind beispielsweise Gel-Batterien, AGM-Batterien und Vliesbatterien.

Blei-Säure-Batterien haben eine Lebensdauer von 300 bis 500 Ladezyklen und eine nutzbare Kapazität von bis zu 50 Prozent. AGM-Batterien dagegen haben eine nutzbare Kapazität von 70 bis 80 Prozent, wenn sie über die Deep-Cycle-Technologie verfügen, und eine Lebensdauer von ca. 600 Zyklen.

Lithiumbatterien

Lithium-Ionen-Batterien, kurz Lithiumbatterien, bieten im Vergleich zu Bleibatterien eine deutlich höhere Energiedichte und längere Lebenszeit. So bringen sie bei derselben Nennkapazität nur ein Drittel des Gewichts einer Bleibatterie auf die Waage und bringen eine längere Nutzungsdauer mit.

Lithiumbatterien gibt es jedoch in mehreren Arten. Im Marinesektor sind die Arten Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) und Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt (NMC) am häufigsten vertreten.

sind spannungsstabil. Darum eignen sie sich

für Elektro-Bootsmotoren.

NMC-Batterien sind derzeit das erfolgreichste Lithium-Ionen-System auf dem Markt und finden unter anderem in den Bereichen Elektromobilität (E-Autos, E-Scooter, E-Bikes) und Mobilelektronik (Smartphones, Notebooks, Tablets etc.) Einsatz. Diese Lithiumbatterien bieten kostengünstig hohe Energiedichte sowie Leistungsfähigkeit. Mit einer Lebensdauer von 1000 Ladezyklen bieten NMC-Akkus bis zu fünffach längere Nutzungsdauer als Blei-Säure-Batterien und mindestens 1,5-fach längere als AGM-Batterien.

Doch aufgrund ihrer Bestandteile haben NMC-Batterien eine instabile Elektrodenstruktur und sind somit nicht spannungsstabil. Für den Marineeinsatz eignen sich daher nur für Geräte, die Spannungsschwankungen vertragen können, wie etwa Echolote. NMC-Batterien eignen sich daher nicht für Elektro-Bootsmotoren. Im Falle eines Einsatzes erlischt bei Herstellern wie Minn Kota jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Lithiumbatterien des Typs LiFePO4 haben im Vergleich zu NMC-Akkus eine geringere Energiedichte, wiegen aber immer noch deutlich weniger als Bleibatterien. Zum Vergleich: einer Nennkapazität von 100 Ah wiegt eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie ca. 12 kg wiegt, bringt eine Bleibatterie dagegen 32 kg auf die Waage Da sie zudem bessere thermische und chemische Stabilitäten als andere Lithium-Ionen-Akkus aufweisen, sind LiFePO4-Batterien sehr sichere Lithiumbatterien. Im Gegensatz zu den NMC-Zellen geben Lithium-Eisenphosphat-Zellen beim Nageltest, bei dem ein Kurzschluss in der Batterie erzeugt wird, wenig bis gar keinen Sauerstoff ab. Somit sind sie feuerfest und widerstandsfähiger vor Kurzschlüssen, falls es zu einer Überladung kommen sollte.

Lithium-Eisenphosphat-Batterien weisen mit 1000–3500 Ladezyklen zudem eine längere Lebensdauer als NMC-Batterien auf. Darüber hinaus sind Lithiumbatterien mit LiFePO4-Zellen spannungsstabil, weswegen sie für den Einsatz mit Elektro-Bootsmotoren geeignet sind.

Blei- und Lithiumbatterien im Vergleich

Im Vergleich mit AGM-Bleibatterien trumpfen Lithiumbatterien mit mehr nutzbarer Kapazität und einer längeren Lebensdauer. Daraus resultiert letztlich auch ein günstigerer Strompreis, sodass die Lithiumbatterie langfristig betrachtet die kostengünstige Alternative darstellt. Um dieselbe Energiekapazität mit Bleibatterien zu erreichen, braucht es bei dem Typ AGM mindestens 5–7 Akkus. Fällt die Wahl auf Blei-Säure-Akkumulatoren zurück, müssen es weitaus mehr sein.

Aufgrund der höheren Energiedichte bei Lithiumbatterien fällt die nutzbare Kapazität nur auf höchstens 8 % des Gewichts aller Bleibatterien, die für dieselbe Energiekapazität notwendig sind.

Des Weiteren sind Lithiumbatterien durch ihr integriertes Batterie-Management-System (BMS) geschützt. Sie schaltet den Akkumulator ab, wenn er seine Unterschreitungsgrenze erreicht, damit dieser sich nicht tiefentlädt und somit Schäden annimmt. Folglich ist mit einer Lithiumbatterie eine Tiefentladung in der Praxis nicht möglich – außer sie unterschreitet die Tiefentladungsgrenze bei längerer Lagerung.

Batterieschaltungen

Wenn an Bord die Nennspannung oder Nennkapazität nicht ausreicht, lassen sie sich erhöhen, indem mehrere Batterien miteinander geschaltet werden.

Allerdings ist bei Batterieschaltungen ist dabei zu achten, dass die Akkus miteinander 1:1 identisch sein müssen. Das bedeutet, dass Batterieart, Typenbezeichnung, Ladezustand, Nennspannung und Alter übereinstimmen müssen.

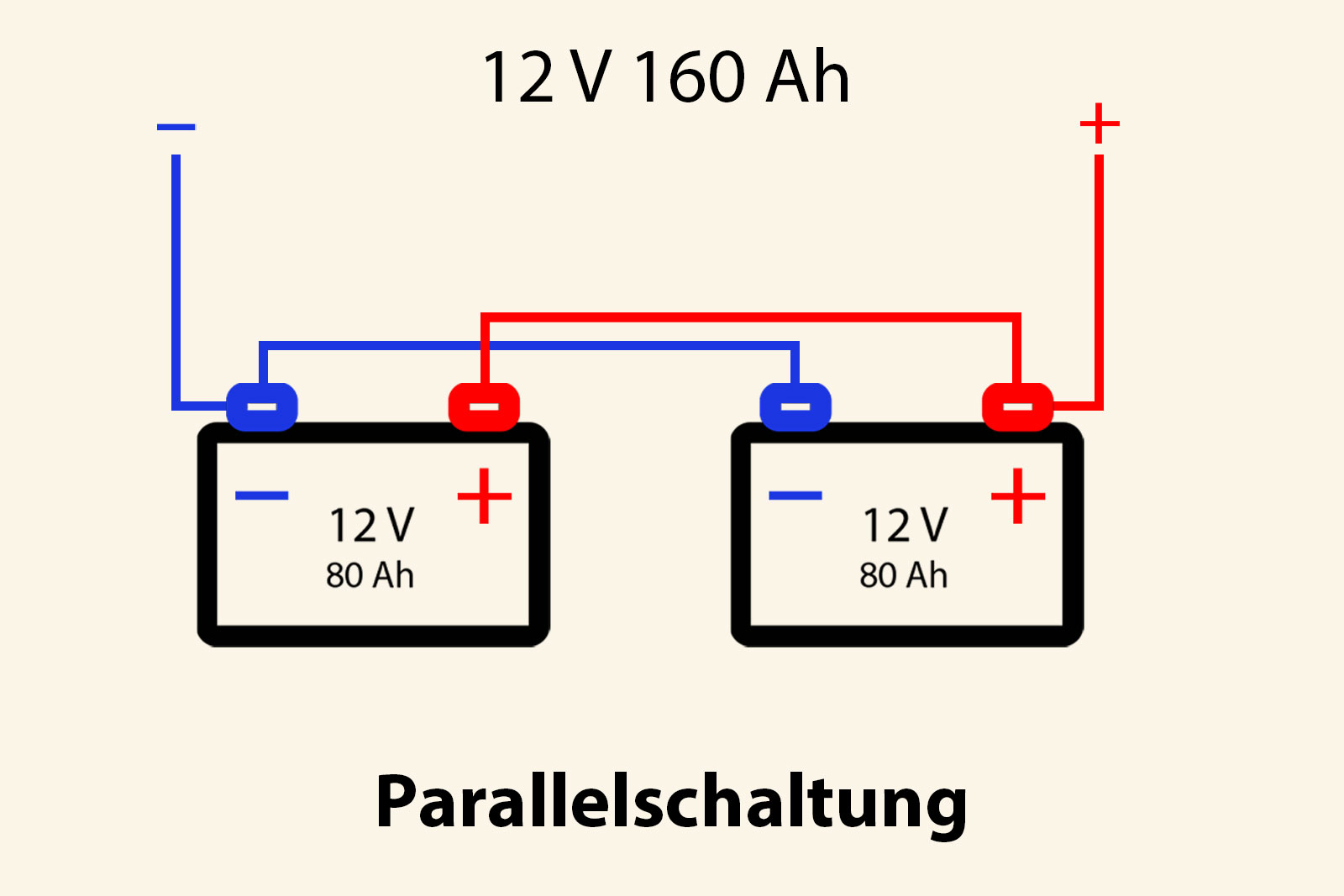

Parallelschaltung

Die Parallelschaltung addiert die Nennkapazität der angeschlossenen Batterien bei gleichbleibender Spannung. Um Batterien parallel zu schalten, werden die Pluspole miteinander und die Minuspole miteinander verbunden.

Es können zwei oder mehr Batterien parallel geschaltet werden. Es empfiehlt sich, Pluspol und Minuspol je von der ersten und der letzten Batterie einer Kette an die Verbraucher anzuschließen. Das gewährleitet, dass die Entladung der Batterien gleichmäßig erfolgt.

Beispiel: Zwei 12-Volt-Batterien mit einer Nennleistung von 80 Ah ergeben parallel geschaltet 160 Ah bei 12 Volt. Plus- und Minuspol werden je von der ersten und letzten Batterie der Kette an die Verbraucher angeschlossen.

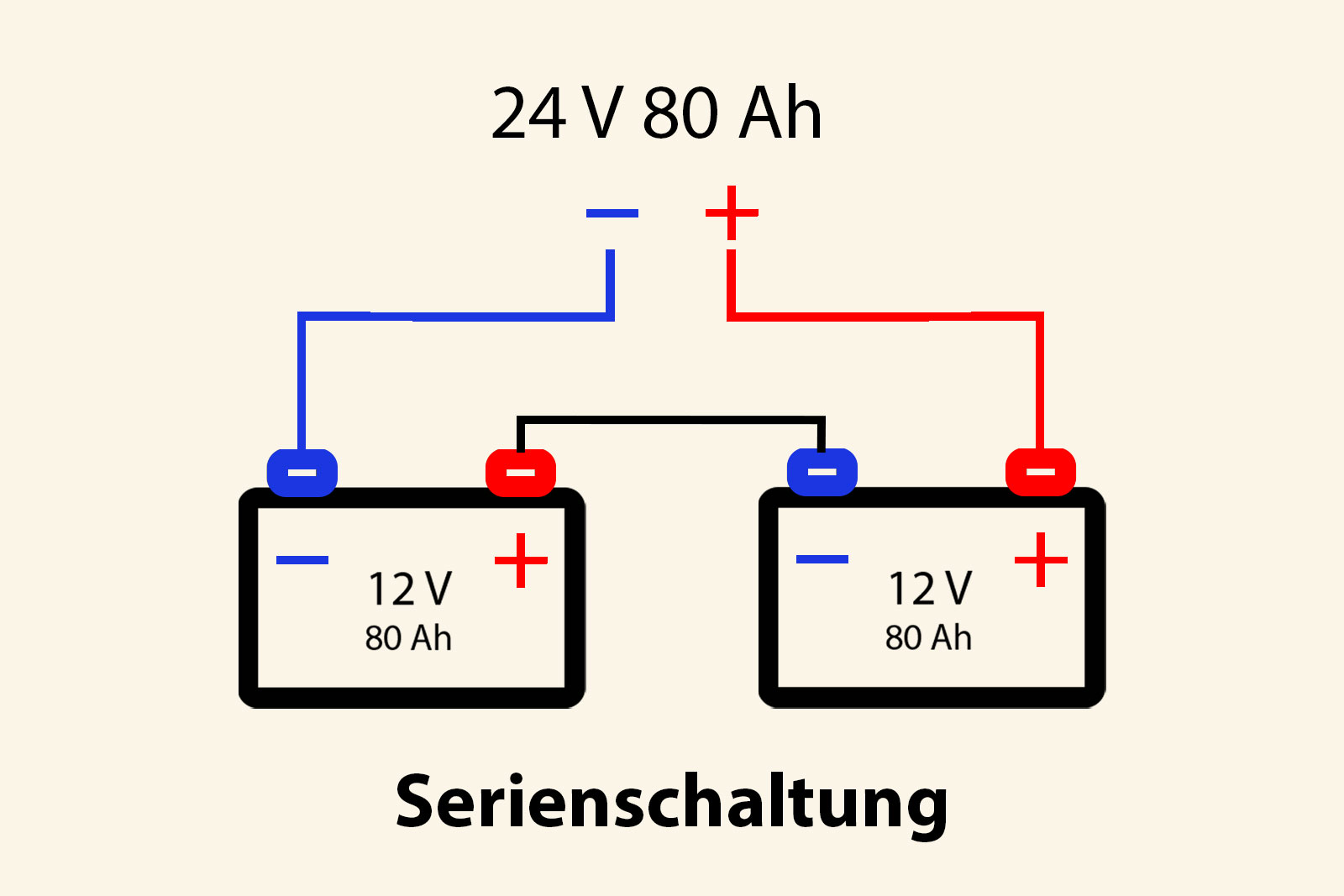

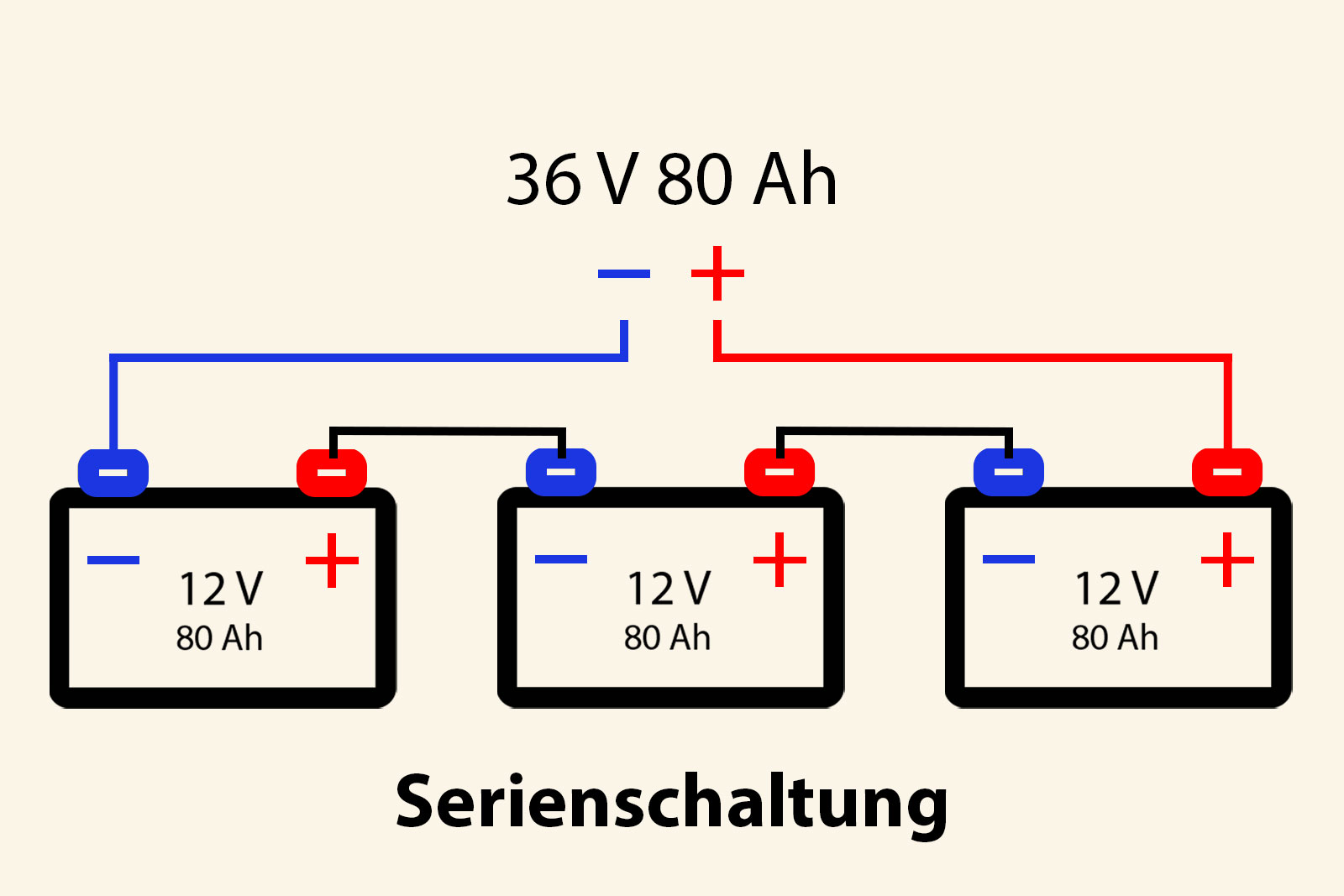

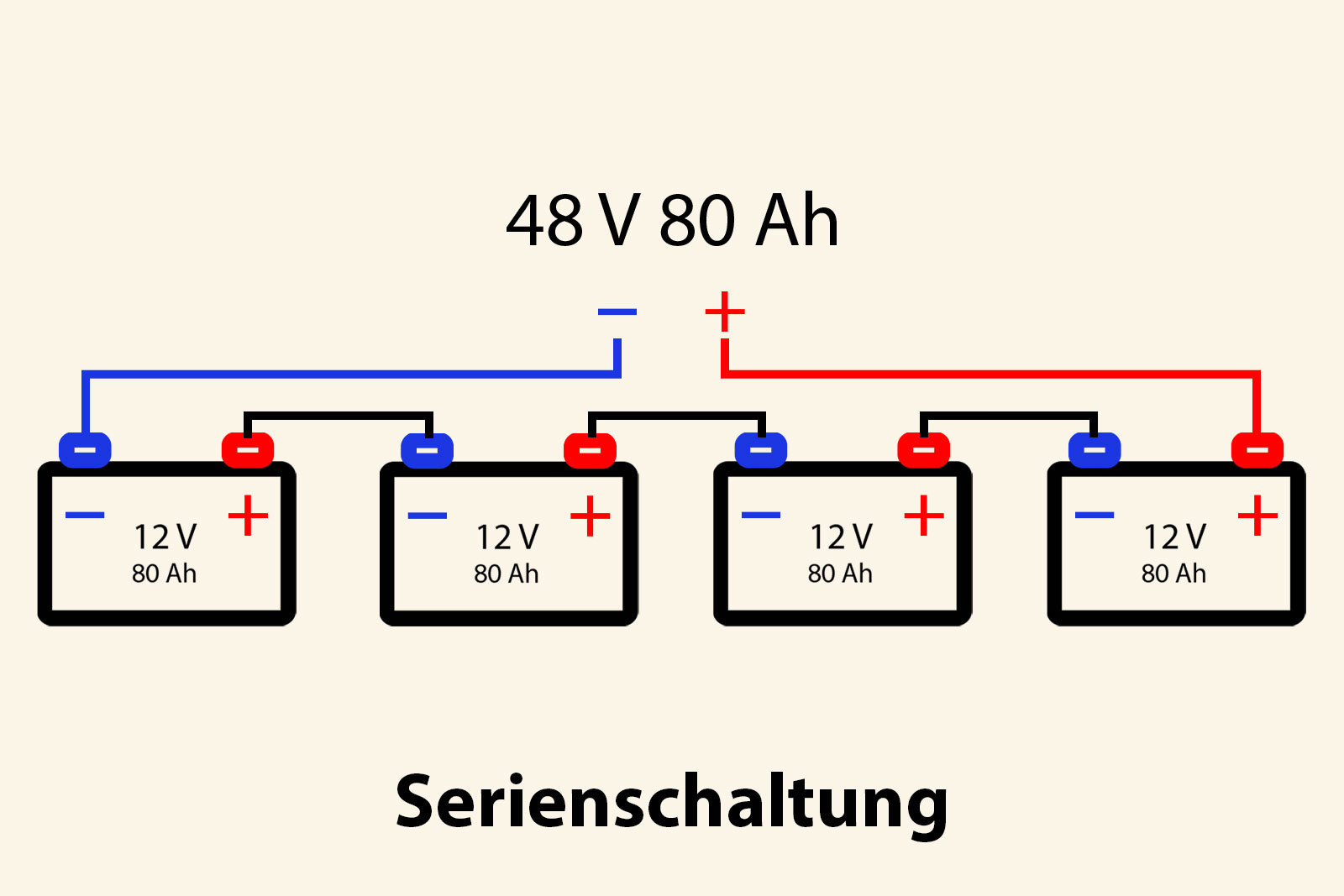

Reihenschaltung bzw. Serienschaltung

Bei der Reihenschaltung bzw. Serienschaltung addiert sich die Spannung der angeschlossenen Batterien bei gleichbleibender Nennkapazität. Um Batterien seriell zu schalten, wird je Pluspol mit einem Minuspol verbunden.

Beispiel 1: Zwei 12-Volt-Batterien mit einer Nennleistung von 80 Ah ergeben seriell geschaltet 80 Ah bei 24 Volt.

Beispiel 2: Drei 12-Volt-Batterien mit einer Nennleistung von 80 Ah ergeben seriell geschaltet 80 Ah bei 36 Volt.

Beispiel 3: Vier 12-Volt-Batterien mit einer Nennleistung von 80 Ah ergeben seriell geschaltet 80 Ah bei 48 Volt.

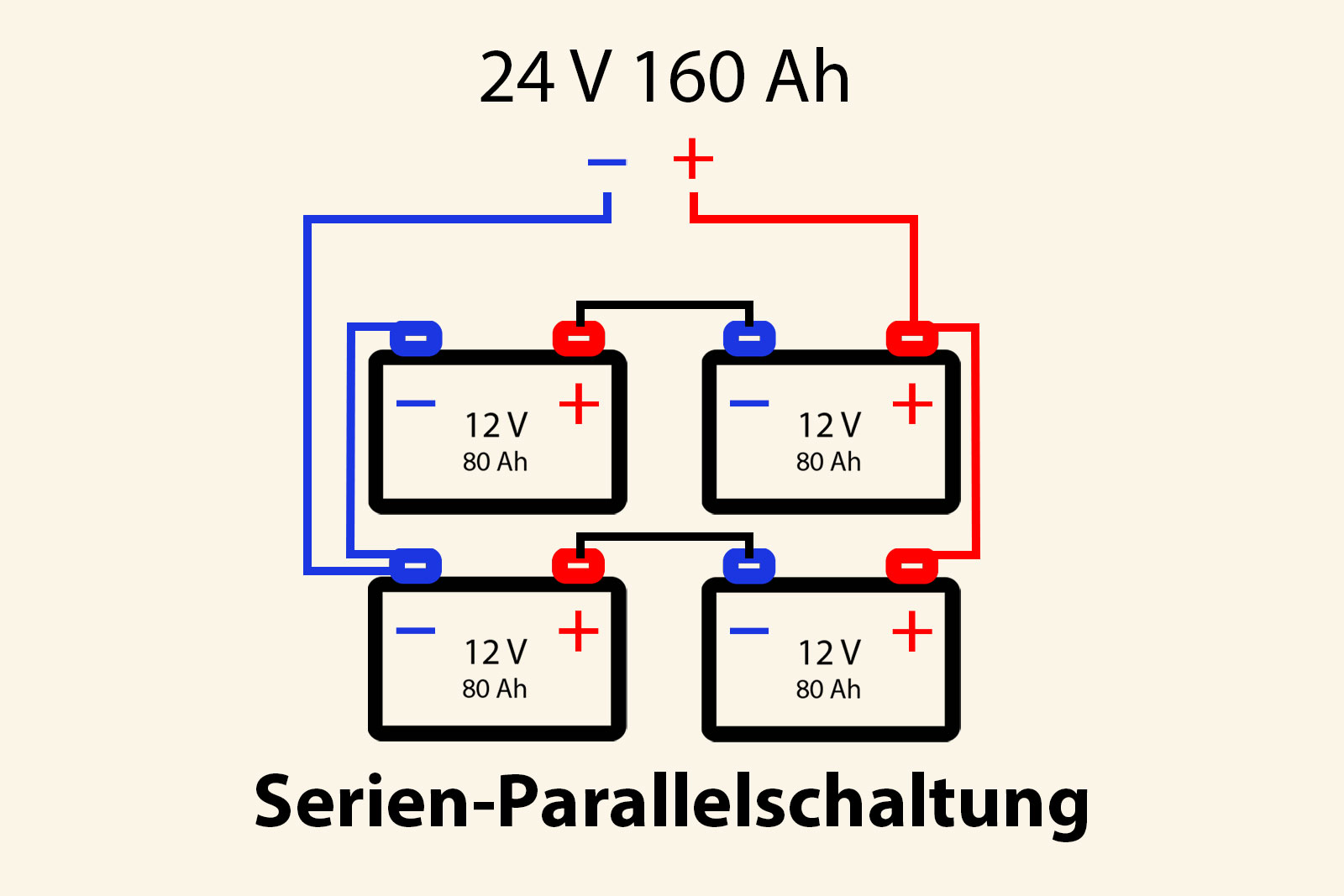

Serien-Parallelschaltung

Batterien lassen sich auch sowohl seriell als auch parallel schalten. Diese Möglichkeit erhöht gleichermaßen die Spannung und Kapazität des Akkublocks. Da je ein seriell geschalteter Block theoretisch eine Batterie ergibt, müssen beide miteinander parallel geschaltet werden.

Quellen/Weblinks:

Umweltbundesamt (Hrsg.), Ratgeber: Batterien und Akkus. Ihre Fragen – Unsere Antworten zu Batterien, Akkus und Umwelt, Dessau 2012.

Rahimzei, Ehsan/Sann, Kerstin/Vogel, Moritz, Kompendium: Li-Ionen-Batterien im BMWi Förderprogramm IKT für Elektromobilität II: Smart Car – Smart Grid – Smart Traffic. Grundlagen, Bewertungskriterien, Gesetze und Normen, Frankfurt am Main 2015.

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/ausstattung/autobatterie/

https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/blei-saeure-batterien/

https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/metall-ionen-batterien/

https://www.elektroniknet.de/power/energiespeicher/die-qual-der-wahl.170603.html